通信与信息工程学院“八说·辅导员说育人”系列第2期将为大家解锁四位性格各异,却在同一场教育旅程中同向而行的辅导员。

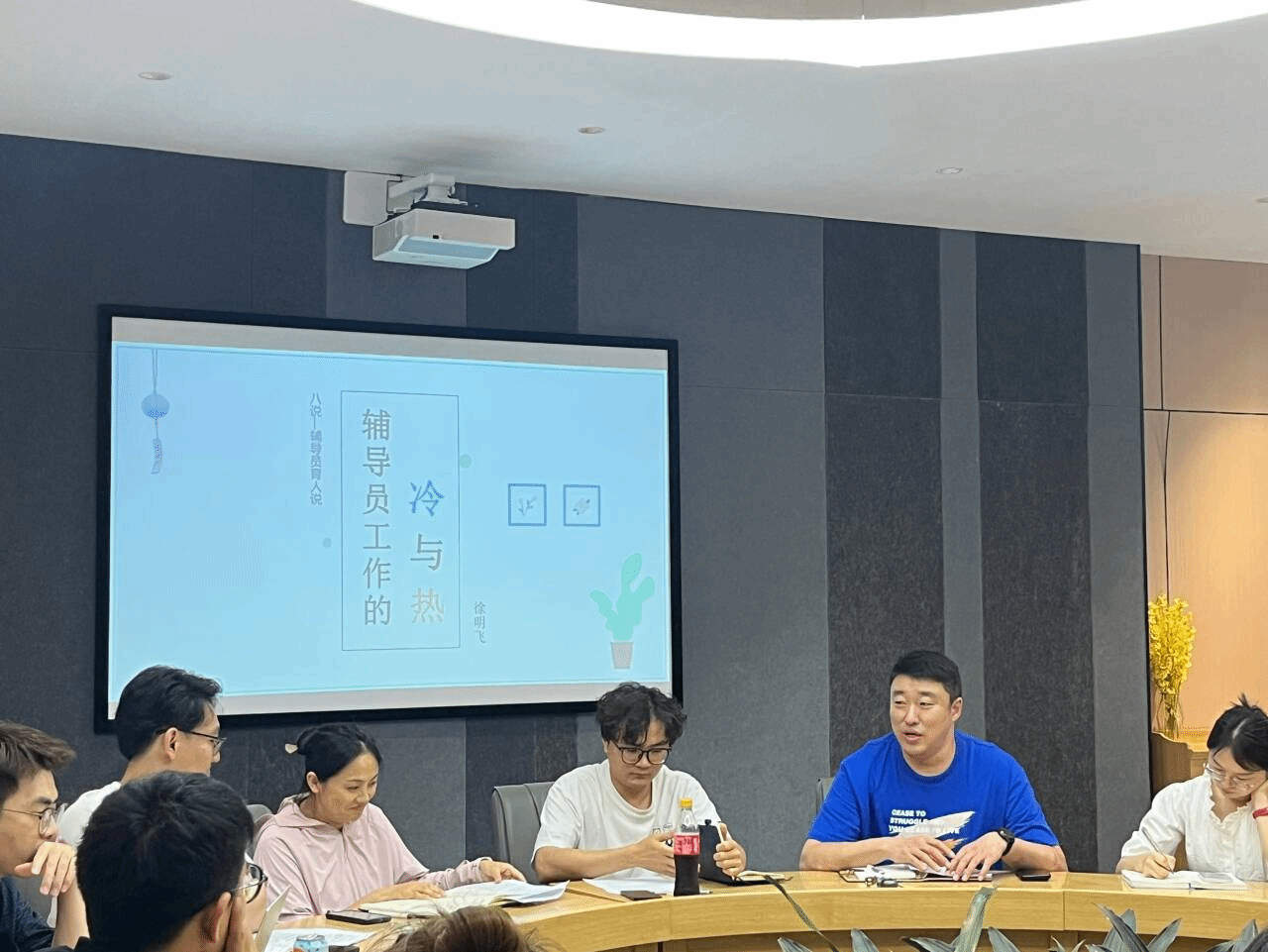

“教育不是冷静的权衡利弊,而是滚烫的情感共鸣。”——通信与信息工程学院辅导员徐明飞老师

作为刚入职的辅导员,徐明飞老师就碰上了沉迷游戏、多门课程挂科、有退学风险的小W同学。徐老师压着火讲道理,但小W却低头玩手机,敷衍回应。恨铁不成钢的徐老师拍了桌子,夺过手机摔在桌上,办公室瞬间陷入死寂。这次失败的谈心谈话让徐老师整夜反思,随后意识到自己过于太急于求成而忽略学生感受。之后,徐老师改变策略,不再用“命令式”沟通,而是约小W同学去操场散步聊天。从游戏角色到家庭压力,徐老师耐心倾听,慢慢打开小W同学的心扉。他陪着小W同学制定学习计划,每天监督打卡。最终,小W同学顺利通过补考,毕业时他对徐明飞说:“飞哥,你比我爸妈还执着。”那一刻,徐明飞老师明白,育人是用真心换真心的双向奔赴。

作为就业创业导师,“急躁”的徐明飞老师面对学生的迷茫,却总是以最大的耐心引导。一次创业沙龙中,一个女生提出做校园二手交易平台的想法,却被同学嘲笑“不切实际”。徐老师却忍住“炸毛”,鼓励女生详细阐述方案,带着学生们一起分析可行性,还联系企业导师帮忙打磨项目。最终,项目获得校级创业比赛一等奖,那个曾经怯生生的女生也变得自信满满。

有人问徐明飞老师,他这么急躁的性格,当辅导员会不会太冲动。他坦然承认自己因急性子吃过亏,但正是这份“感情用事”,让他对学生的喜怒哀乐感同身受。未来,他依然会带着这份“急躁”,在育人路上跌跌撞撞地奔跑,因为每一次与学生的相遇,都是生命与生命的热烈碰撞,而这就是辅导员工作最动人的意义。

“用温暖与关怀融化学生心头的‘坚冰’,助力学生成长蜕变。”——通信与信息工程学院辅导员余洋老师

余洋老师在接手新班级时,发现学生小Z同学的情况有些异常。小Z同学的大学英语课程多次不合格,且几乎不参加学校的任何活动,完满学分极低。经过多次深入交流,余老师了解到小周的家庭情况十分特殊:父母离异后,他跟随母亲生活,但母亲有“创业发财梦”,大学费用由父亲支持,而母亲却经常向他要钱,这让小周对母亲充满了抵触和厌恶。这种负面情绪严重影响了他的学习和生活,使他对未来感到迷茫,对一切都提不起兴趣。

为了帮助小Z同学,余洋老师制定了个性化的“破冰计划”。每周,余老师都会和小Z同学进行一次“校园漫步谈心”,倾听他内心的焦虑和迷茫。同时,余老师组织学习小组,针对小Z同学薄弱的英语进行帮扶互动式学习,并积极与重修英语的任课老师沟通交流。在一次谈心中,小Z同学向余老师倾诉了他对母亲的怨恨。余老师耐心倾听后,轻声安慰他,引导他理解母亲的不易。从那以后,小Z同学开始尝试理解母亲,主动和她沟通,母子关系逐渐改善。而在余老师的持续关心和帮助下,小Z同学的心态发生了积极变化。他不再抗拒英语学习,重新燃起了信心,开始主动参加各种完满活动和就创活动,性格也变得开朗起来,与同学们的交流也越来越多。小Z同学的母亲也给余洋打电话,激动地表示孩子懂事多了,母子之间的矛盾减少了。

正是余洋老师用爱与耐心,帮助小Z同学走出了心理困境,重新找回了生活的方向。而余老师也相信,每一个学生都是一颗独特的种子,只要以爱为匙,耐心浇灌,每一位学生都能绽放属于自己的光彩。

“育人,是唤醒灵魂深处的共鸣,更是为梦想与责任架桥的修行。”——通信与信息工程学院辅导员梁杰超老师

小W同学,曾被贴上“问题学生”的标签。面对这样的学生,梁杰超老师没有急于批评,而是选择深入了解和耐心倾听。一次聊天中,小W同学提到自己的创业经历,眼中闪烁着光芒:“老师,您去年‘职场咖啡屋’讲的那些创业坑,我都避开了!” 梁老师敏锐地察觉到,小W同学需要的不是训诫,而是一份被看见的认同。

于是,梁老师用共情破冰,分享自己朋友创业失败后因学历受限的困境,同时肯定小W同学在“教学实践”中的管理能力,并引导他思考:“企业融资时,投资人会问,你的专业基础能否支撑项目迭代?”,这句话让小W同学陷入沉思。梁老师顺势提出建议,将小W同学的创业实践与学业结合,把培训学校运营数据转化为《项目管理》课案例,反向驱动理论学习;让他担任班级“就创委员”,用实战经验策划简历工坊,在服务同学中提升自身能力。

转折点发生在班级创业经验分享会上。小W同学站在讲台上,用稚嫩却坚定的语气讲述如何避开创业陷阱,台下掌声雷动。这是他第一次在学业场景中找到尊严感。此后,小W同学主动组建课程答疑群,带动后进生学习。曾经的“缺席者”,成为了班级事务的“第一响应人”,还在专业竞赛中带领团队斩获佳绩。

小Y同学的转变让梁老师重新审视育人本质。首先,要破除对问题学生的偏见,发现成绩弱势群体中蕴藏的实践智慧,用多元视角去发现学生的闪光点;其次,要重构成功标准,引导学生认识到学业与创业并非对立关系,学业是创业的坚实后盾,而创业也能为学业注入活力,二者相辅相成;最后,要践行双向成长,辅导员放下管理者姿态,以伙伴心态与学生对话,教育才能真正抵达心灵。这次经历,是梁老师与小W同学在育人路上的一次双向奔赴,也为我们诠释了教育的真谛。

“每一位学生都是一个独立而鲜活的生命个体,拥有独特的思想、情感和成长路径。”——通信与信息工程学院辅导员吕海军老师

吕海军老师分享了他的育人理念:爱与关怀需要智慧和分寸,“适当的距离”绝不是情感的疏离,更不是责任的推卸,它恰恰是基于对学生成长规律最深切的理解与尊重,是另一种更深沉、更智慧的爱。

面对惧怕压力环境、面对面的沟通交流会使其紧张焦虑的重点学生,吕老师没有强行要求学生来办公室,而是主动走进寝室,还利用线上聊天,抓住学生爱宠物的特点,分享养猫日常,巧妙地避开病情话题,给学生留出空间,如今学生状态稳定。面对优秀的学生,吕老师同样秉持“保持距离”的原则,在先进班集体答辩前期,吕老师并不是直接指出答辩材料的问题,而是引导学生以“评委”的视角发现问题,相信学生的能力,激发学生内在的主体意识,让学生在动手实践中提高综合素质。

吕老师深知,育人不是绝对控制,而是适当引导;不是大包大揽,而是激发活力。大学是学生迈向社会的关键过渡期,适当的距离能让学生经历“风雨”,锻炼心理韧性,提升抗压能力,为未来积累经验。吕老师明确边界,张弛有度,在思想引领、价值塑造等关键方面坚定立场,而在个性化发展等非原则性问题上,给予充分尊重和包容,寻找“管”与“放”的平衡。

编辑:蔡涛

复审:陶小红,陈怡静

终核:李文静

通信与信息工程学院供稿